Отец бросил, одноклассники травили. Каким был Павлик Морозов на самом деле

© РИА Новости / Сайков

Сто лет назад началась короткая жизнь одного из символов советской эпохи — уральского пионера Павлика Морозова. Тринадцатилетний мальчик, якобы сообщивший властям о том, что его отец помогает кулакам, погиб при невыясненных обстоятельствах неподалеку от родной деревни Герасимовки. Суд признал виновными родственников ребенка: их объявили участниками кулацкого заговора.

Спустя годы официальная версия подверглась пересмотру. Памятники Павлику снесли, рассказ о пионере-герое убрали из школьной программы. В нулевые о нем вспомнили, но иначе: как о невинном ребенке, жертве обстоятельств. Энтузиасты восстановили его музей на Урале. Директор этого музея Нина Купрацевич сравнивает Павлика Морозова с сыном Николая II цесаревичем Алексеем и утверждает, что в ходе изучения исторических свидетельств всплыло имя убийцы, которое она отказывается назвать раньше, чем это сделает суд.

© Фото : из личной коллекции писателя и краеведа Валерия Ермолаева, город Тавда Свердловской области

"Павлик, прости нас"

Чтобы восстановить заброшенный мемориал Павлика, Купрацевич переехала из районного центра Тавды, где возглавляла местный краеведческий музей, за три десятка километров — в Герасимовку. К 2004 году от экспозиции, посвященной пионеру-герою, осталась только классная комната на верхнем этаже здания, где Павлик сидел за партой. Экскурсии не проводились. Купрацевич поразило, что могила Морозовых — Павлика и его брата Феди — находится не на общем кладбище, а на виду у всех, близ дороги. Музейный работник считает необходимым перезахоронить останки, но пока не имеет возможности этого сделать.

Благодаря Купрацевич последние десять лет у памятника Павлику Морозову в Герасимовке снова проходят митинги, но речь идет не о борьбе мальчика против кулаков, а о вине взрослых перед детьми, которых одни не смогли уберечь, а другие, воспользовавшись трагедией, сделали разменной монетой политических игр.

Герасимовка. Здание музея Павлика Морозова

В доносы на отца и месть родственников-кулаков Купрацевич категорически не верит. "Прости, Павлик, нас, взрослых, за то, что мы втянули тебя в свои недетские дела, а потом не смогли защитить", — с такими словами директор музея обращается с участниками митинга. Люди собираются здесь каждый год 3 сентября — в годовщину гибели самого знаменитого местного уроженца. Купрацевич уверена: о Павлике говорить нужно не как о предателе или герое, а как о мученике.

Ей вторит и заведующая отделом клубной деятельности Тавдинского управления культуры, молодежной политики и спорта Людмила Изосимова. "Митинги мы проводим не для того, чтобы воздать дежурные почести пионеру-герою и поддержать советский миф, а чтобы почтить память убитых детей. Это малая лепта за взрослую ложь", — подчеркивает она.

Морозов Павлик - на единственном фото

"Он был робким, тихим и не доносил на отца"

В разговоре с РИА Новости Нина Купрацевич объясняет, почему традиционная версия гибели Павлика Морозова несостоятельна. Третьего сентября 1932 года мальчик вместе с братом Федором отправился за клюквой на болото, рассчитывая заночевать в лесу. Спустя три дня их тела нашли в бору недалеко от северной окраины деревни. Приехавшие следователи арестовали девять подозреваемых, из которых шестеро оказались родственниками Морозовых. Четверых приговорили к высшей мере наказания, в том числе дядю мальчика Арсентия Кулуканова, его двоюродного брата Данилу и деда Сергея Морозова.

По версии суда, близкие Павлика расправились с ним, мстя за свидетельские показания, которые тот якобы дал на своего отца Трофима Морозова, водившего дружбу с кулаками. Незадолго до этого Трофима Морозова судили и отправили в лагеря — с помощью маленького Павла, как утверждала советская юстиция. Он был пионером-активистом, разоблачал кулаков, прятавших зерно, и сообщил органам о том, что его отец продает местным богатеям фиктивные справки, согласно которым они не кулаки, а "середняки".

Класс, где учился Павлик Морозов

С 1980-х донос Павлика и его участие в суде над отцом ставят под сомнение, поскольку подтверждающих это документов не сохранилось. Многие исследователи, в том числе советский диссидент Юрий Дружников и британская русистка Катриона Келли, считают, что Павлик если и выступил против отца, то только под воздействием матери, разошедшейся с мужем, либо — и это более вероятно — знаменитое предательство ему приписано. Купрацевич приводит собственные доводы, связанные с личностью мальчика.

"От природы Павел заикался, путал слова — смешно разговаривал, и дети его высмеивали. Он был очень закомплексованным. Мне удалось в разные годы встретиться со многими людьми, которые подтвердили это. Павлик был крайне стеснительным. Оттого так нелепо выглядит то, что ему приписано: пламенная речь на суде над собственным отцом", — говорит она.

С точки зрения хранительницы музея, невозможно представить, чтобы ребенок, узнав о преступлениях отца, решил сообщить об этом суду. "Его отец Трофим ушел из семьи и не жил с ним и матерью. Павлик не мог "из-за печки увидеть", как он торгует какими-то липовыми документами ради пользы кулаков (просто потому, что отец жил в другом доме). Якобы судья обратился к ребенку: правда ли, что отец подделывал документы?

Павлик встал и произнес речь: "Дяденьки судьи! Мой отец творил явную контрреволюцию. Мой отец не защитник интересов Октября. Я не как сын, а как пионер требую моего отца наказать". Это же просто смешно — он не мог ни придумать, ни произнести такую речь. Это слова взрослого человека! Он еще и о революции-то толком не знал — вряд ли в школе успели рассказать", — рассуждает Купрацевич.

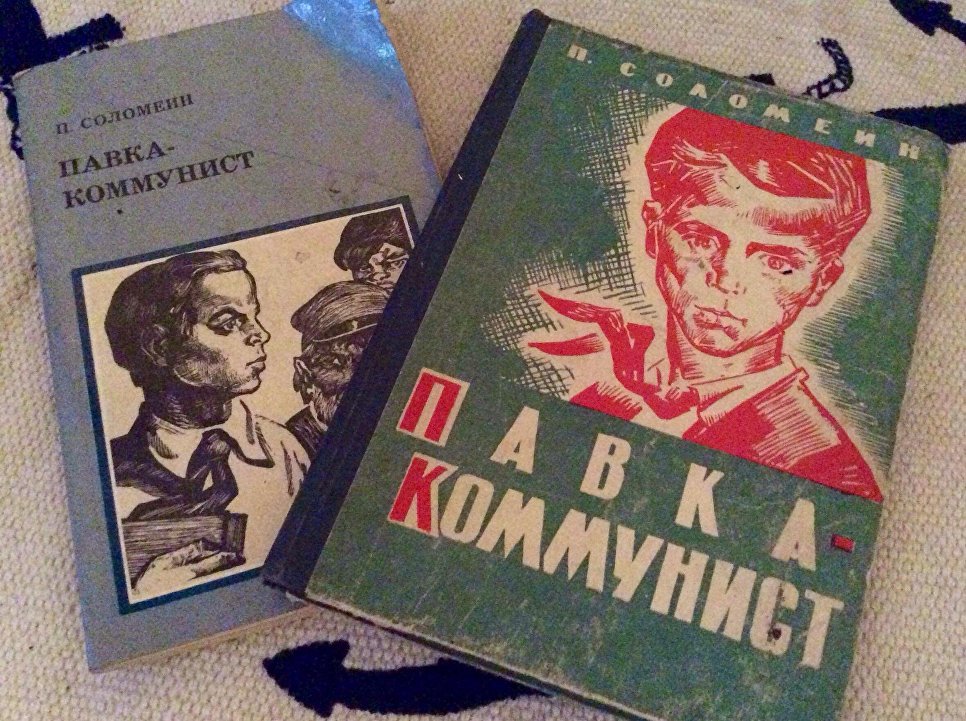

В советское время книги о Павлике Морозове издавались и переиздавались миллионными тиражами

Директор музея ссылается также на мнение жителей деревни. По ее словам, в Герасимовке никогда не связывали арест и ссылку Трофима Морозова с поступками его сына. Да и пребывание в лагерях завершилось для отца семейства сравнительно благополучно: он освободился и поселился в Тюмени.

"У дедушки просто не было мотива для убийства внуков", — убеждена хранительница памяти о Павлике Морозове.

Герасимовка после славы

Кардинальное переосмысление советской мифологии в 1990-е сказалось на экономическом благополучии Герасимовки.

"В поздние советские годы это была процветающая деревня. Как стали строить первую асфальтовую дорогу в области, так проложили ее и к Герасимовке. Местное хозяйство на общем фоне весьма преуспевало. Тому способствовало несколько факторов: и помощь центра, и разумное управление местных кадров", — рассказал в интервью РИА Новости местный писатель-краевед Валерий Ермолаев.

Жители Тавдинского района в разговоре с агентством вспоминают о благосостоянии брежневских времен: дефицитных товарах, поступавших в деревню, успехах местного колхоза. Однако в 1990-е, когда миф о Павлике Морозове перестал пользоваться спросом, благоденствие кончилось. "Тем не менее Герасимовка выжила, сейчас она держится на среднем уровне", — говорит Ермолаев.

Обелиск на месте гибели Павлика и Феди Морозовых

В 1990-е годы местные жители на себе испытали негативное отношение к фигуре Павлика Морозова, возобладавшее в обществе. Нина Купрацевич считает, что ее работа имеет терапевтическое значение: избавляет людей от психологического давления, которое они ощущали на себе все последние годы. Директор музея гордится тем, что в Герасимовке "больше не стыдятся быть земляками Павлика Морозова".

У въезда в деревню Герасимовка

Ермолаев поделился своим пониманием Павлика как "тавдинского и уральского бренда": "Интерес к его фигуре не исчез, приезжают туристы. Изменился возрастной состав. Теперь это в основном взрослые, со сформировавшимися взглядами". Однако в школах Тавдинского района, по словам Ермолаева, о Павлике Морозове по-прежнему не рассказывают.

Тихое переосмысление памяти о Павлике не встретило сопротивления местных коммунистов, официально не отказывавшихся от советской версии событий. Однако ни в Тавде, ни в Герасимовке не припоминают протестов или полемики в прессе. В частных беседах с РИА Новости местные жители говорят, что левые согласны с их взглядом на Морозова как на мученика и жертву обстоятельств, а вовсе не героя, но им требуется больше времени, чтобы свыкнуться с новым пониманием истории.